1991年登録のアルピーヌ V6 ターボ。(V6ターボは1990年4月まで製造されました。)

この車は1990年製造らしい。

色はパールホワイトと言われているが、1989年まで製造された真珠の虹色ではなく、白い凍結した虹色(フランス語直訳なのでちょっと変か)で白というよりベージュに近い色です。

この車は1990年製造らしい。

色はパールホワイトと言われているが、1989年まで製造された真珠の虹色ではなく、白い凍結した虹色(フランス語直訳なのでちょっと変か)で白というよりベージュに近い色です。

運転席横のパネルを何度か取り外したり、つけたりしていたら、プラスチックにひびが入ってぼろぼろと崩れてきました。

加水分解するようなプラスチックではないと思うし、助手席側はなんとも無いので、最初から製造不良のようです。

崩れてくるのは下半分なので、ひびをABS用接着剤で接着、欠けた部分はプラリペアでうめてから、FRP用のポリエステルクロスをエポキシ樹脂で裏打ちしました。

中央の写真の白いものは発泡ポリエチレン、オリジナルのウレタンフォームは経年変化でぼろぼろだったので取り替えました。

運転席横のパネルを何度か取り外したり、つけたりしていたら、プラスチックにひびが入ってぼろぼろと崩れてきました。 加水分解するようなプラスチックではないと思うし、助手席側はなんとも無いので、最初から製造不良のようです。

崩れてくるのは下半分なので、ひびをABS用接着剤で接着、欠けた部分はプラリペアでうめてから、FRP用のポリエステルクロスをエポキシ樹脂で裏打ちしました。

中央の写真の白いものは発泡ポリエチレン、オリジナルのウレタンフォームは経年変化でぼろぼろだったので取り替えました。

シート(運転席)の革が傷んでいました。

皮の表面がこすれて薄くなり、しわができて、部分的に表面がはげている所もあります。

クリーナーで掃除したところ(上の写真)、「染めQ」を何度も薄く塗ってみたり、塩化ビニル塗料で傷が埋まらないかなどいろいろ試したけど、しわと薄くなった革にはあまり効果がなかった。

東急ハンズで「スカフカバークリーム」という擦れ、傷の補修クリームを見つけたので、何度か指ですり込んでみるとなかなか良い感じ、使うときの革の温度などコツがあるようですが、しわがかなり隠れました。

さらに塩化ビニル塗料をつや消しにして、エアブラシでスプレーして、全体のトーンを合わせ、皮の表面を保護します。

内装色はブラックサテンとなっていて、ツヤのある仕上げのようですので、レザークリームで少し艶出しして仕上げました。

シート(運転席)の革が傷んでいました。

皮の表面がこすれて薄くなり、しわができて、部分的に表面がはげている所もあります。 クリーナーで掃除したところ(上の写真)、「染めQ」を何度も薄く塗ってみたり、塩化ビニル塗料で傷が埋まらないかなどいろいろ試したけど、しわと薄くなった革にはあまり効果がなかった。 東急ハンズで「スカフカバークリーム」という擦れ、傷の補修クリームを見つけたので、何度か指ですり込んでみるとなかなか良い感じ、使うときの革の温度などコツがあるようですが、しわがかなり隠れました。 さらに塩化ビニル塗料をつや消しにして、エアブラシでスプレーして、全体のトーンを合わせ、皮の表面を保護します。 内装色はブラックサテンとなっていて、ツヤのある仕上げのようですので、レザークリームで少し艶出しして仕上げました。

エアーインテークのプラスチック部品にひびが入ったので、ひびを補修して2液ウレタン塗料で塗装しました。

黒、硬化剤、フラットベースにメディウムで調色して、スプレーガンの使い方で何とか元のプラスチックに近い色とつやになりました。

特殊な耐候性プラスチックを除いて、無塗装で使っていれば、紫外線で劣化してひびが入ったりするのは仕方が無いですね。塗装しましたのでプラスチックのままよりずっと長く持ってくれると思います。

エアーインテークのプラスチック部品にひびが入ったので、ひびを補修して2液ウレタン塗料で塗装しました。

黒、硬化剤、フラットベースにメディウムで調色して、スプレーガンの使い方で何とか元のプラスチックに近い色とつやになりました。 特殊な耐候性プラスチックを除いて、無塗装で使っていれば、紫外線で劣化してひびが入ったりするのは仕方が無いですね。塗装しましたのでプラスチックのままよりずっと長く持ってくれると思います。

シフトレバーの右の目立つ位置にシガーライターがあります。

この時代の車としては当たり前かもしれないのですが、使わないものがこんな目立つ位置に有って、なんだか悔しいのでちょっと目隠しをしました。

こんな部品を用意して、Aマークを透明樹脂に封入、組み立てて、シガーライターのプラグの代わりにはめ込みました。

金属部品は日本プレート精工(株)さんの個人向けサイトで注文して、製作してもらいました。ステンレスの削り出し、さすがプロと言う出来栄えです。

イモビライザーの状態表示用LEDを、高輝度LEDに変えて、シガーライターの中に入れ、イモビライザー動作中は中央が赤く光るようにしました。

光る部分の面積が大きく高輝度LEDですので、夜間はすごく目立つのですが、昼間は面積の大きさと、直射日光が当たる位置が災いして、光っていることがほとんどわからないときもあります。

シフトレバーの右の目立つ位置にシガーライターがあります。

この時代の車としては当たり前かもしれないのですが、使わないものがこんな目立つ位置に有って、なんだか悔しいのでちょっと目隠しをしました。 こんな部品を用意して、Aマークを透明樹脂に封入、組み立てて、シガーライターのプラグの代わりにはめ込みました。 金属部品は日本プレート精工(株)さんの個人向けサイトで注文して、製作してもらいました。ステンレスの削り出し、さすがプロと言う出来栄えです。

イモビライザーの状態表示用LEDを、高輝度LEDに変えて、シガーライターの中に入れ、イモビライザー動作中は中央が赤く光るようにしました。 光る部分の面積が大きく高輝度LEDですので、夜間はすごく目立つのですが、昼間は面積の大きさと、直射日光が当たる位置が災いして、光っていることがほとんどわからないときもあります。

最後まで掃除できずに薄汚れていた、ヘッドライトカバーの内側を掃除しました。

ウェザーストリップとガソリン注入口のゴムカバーを取り外し、トランクの底板を左側から持ち上げて外します。

ヘッドライトユニットを固定しているねじを外して、右側のヘッドライトユニットを外します。左側のヘッドライトユニットは燃料タンクとの間隔がせまくて外せないので、センターにずらして隙間から手を入れて掃除します。

(2枚目の写真の中央にボディ色番号のシールが見えます)

内側の黄色いランプ(フォグではなく、ハイビームの時点灯します)の配線に2Ωの抵抗が入っていましたので、取り外しました。

最後まで掃除できずに薄汚れていた、ヘッドライトカバーの内側を掃除しました。

ウェザーストリップとガソリン注入口のゴムカバーを取り外し、トランクの底板を左側から持ち上げて外します。 ヘッドライトユニットを固定しているねじを外して、右側のヘッドライトユニットを外します。左側のヘッドライトユニットは燃料タンクとの間隔がせまくて外せないので、センターにずらして隙間から手を入れて掃除します。 (2枚目の写真の中央にボディ色番号のシールが見えます)

内側の黄色いランプ(フォグではなく、ハイビームの時点灯します)の配線に2Ωの抵抗が入っていましたので、取り外しました。

チャコールキャニスターが2個付いています。

整備マニュアルには上の写真のもの(リザーブタンクの後方)は記載が無く、下の写真のもの(リザーブタンクの下)の解説があります。

しかし、下の写真のキャニスターは配管がつながれてなく、使用されていません。

上のキャニスターは配管がつながれていて使用される様になっているのですが、私の車の場合は燃料タンクへの配管のTジョイントが壊れていました。

ちょっとガソリン臭いのは、これが原因だったのですね。配管をつながなければいけません。ゴムホースも劣化していて、交換が必要です。

上のキャニスターは輸入後に取り付けられたもののようです。せっかくオリジナルが付いているので、そちらを使用しようと、サービスマニュアルを見ていたら、電磁バルブの入り口と出口がバイパスされていたり、不思議な配管になっていています。

パーツリストと見比べていたら、ホースにトラップが入っていて流れをコントロールしていることがわかりました。

後付キャニスターの配管にはトラップが無かったので、トラップを製作してゴムホースに入れました。

作業後は余計なものが無くなってすっきり。右リアコンビネーションランプのサービスホールにアクセスできるようになりました。

チャコールキャニスターが2個付いています。

整備マニュアルには上の写真のもの(リザーブタンクの後方)は記載が無く、下の写真のもの(リザーブタンクの下)の解説があります。 しかし、下の写真のキャニスターは配管がつながれてなく、使用されていません。 上のキャニスターは配管がつながれていて使用される様になっているのですが、私の車の場合は燃料タンクへの配管のTジョイントが壊れていました。 ちょっとガソリン臭いのは、これが原因だったのですね。配管をつながなければいけません。ゴムホースも劣化していて、交換が必要です。 上のキャニスターは輸入後に取り付けられたもののようです。せっかくオリジナルが付いているので、そちらを使用しようと、サービスマニュアルを見ていたら、電磁バルブの入り口と出口がバイパスされていたり、不思議な配管になっていています。 パーツリストと見比べていたら、ホースにトラップが入っていて流れをコントロールしていることがわかりました。 後付キャニスターの配管にはトラップが無かったので、トラップを製作してゴムホースに入れました。

作業後は余計なものが無くなってすっきり。右リアコンビネーションランプのサービスホールにアクセスできるようになりました。

アルピーヌV6ターボはキャブレーター、ノンターボのGTAの燃料系統が原型としてあり、ターボをつけた時にインジェクションに変更されたもので、しかもエアコンがオプションであったために、パーコレーション対策として、サブタンク付きで燃料ポンプが2つあると言う複雑なものになっています。

これがA610になると、エアコンが標準装備となったので、その低圧側配管を利用したフューエルクーラーが付いたため、燃料ポンプが1つになるなど、一気に簡素化されました。

エアコンのコンプレッサーの交換のついでに、燃料系統のA610化に取り組みました。

作業内容は

1.某メルセデスW140用フューエルクーラーを入手、エアコンの低圧側配管をラジエーター屋さんで改造してもらった。

2.ウェルブロの燃料ポンプ、燃料ポンプ用プレフィルター、配管用耐圧ホース、フィッティングなどを用意します。

3.フロントの燃料ポンプとフィルターを交換。

4.リアの燃料ポンプ、サブタンクを撤去。

5.ガソリンのリターン側のガソリンタンク直前からフューエルクーラーへ配管。

と言ったところです。

フロントの燃料ポンプ、フィルターとも小さなものが付いていたところへ、インジェクション用の普通サイズのものを取付けたため、ちょっと無理をして押込んだ感じになりました。

リアの燃料ポンプはノイズ対策のコンデンサーが付いていましたがフロントには付いていませんでしたので、新しい燃料ポンプにVRDとセラミックコンデンサーを付けてノイズ対策をしました。

フロント、リアとも燃料ポンプの出口側付近にガソリンが漏れた形跡があり、交換時期が来ていたようです。

アルピーヌV6ターボはキャブレーター、ノンターボのGTAの燃料系統が原型としてあり、ターボをつけた時にインジェクションに変更されたもので、しかもエアコンがオプションであったために、パーコレーション対策として、サブタンク付きで燃料ポンプが2つあると言う複雑なものになっています。 これがA610になると、エアコンが標準装備となったので、その低圧側配管を利用したフューエルクーラーが付いたため、燃料ポンプが1つになるなど、一気に簡素化されました。

エアコンのコンプレッサーの交換のついでに、燃料系統のA610化に取り組みました。

作業内容は

1.某メルセデスW140用フューエルクーラーを入手、エアコンの低圧側配管をラジエーター屋さんで改造してもらった。

2.ウェルブロの燃料ポンプ、燃料ポンプ用プレフィルター、配管用耐圧ホース、フィッティングなどを用意します。

3.フロントの燃料ポンプとフィルターを交換。

4.リアの燃料ポンプ、サブタンクを撤去。

5.ガソリンのリターン側のガソリンタンク直前からフューエルクーラーへ配管。

と言ったところです。

フロントの燃料ポンプ、フィルターとも小さなものが付いていたところへ、インジェクション用の普通サイズのものを取付けたため、ちょっと無理をして押込んだ感じになりました。 リアの燃料ポンプはノイズ対策のコンデンサーが付いていましたがフロントには付いていませんでしたので、新しい燃料ポンプにVRDとセラミックコンデンサーを付けてノイズ対策をしました。

フロント、リアとも燃料ポンプの出口側付近にガソリンが漏れた形跡があり、交換時期が来ていたようです。

フューエルクーラー

ヘッドライトをLEDに

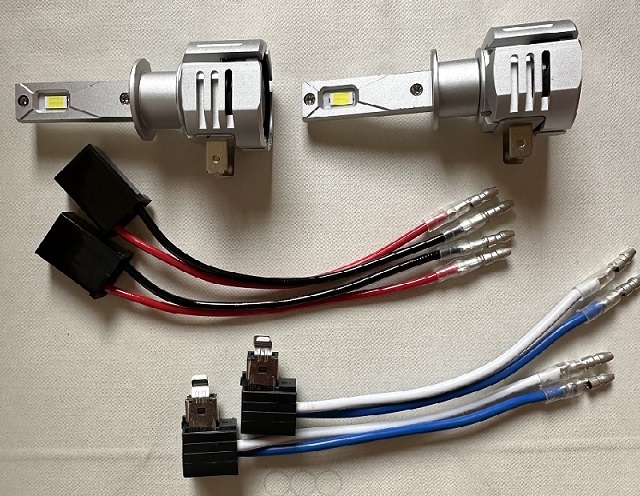

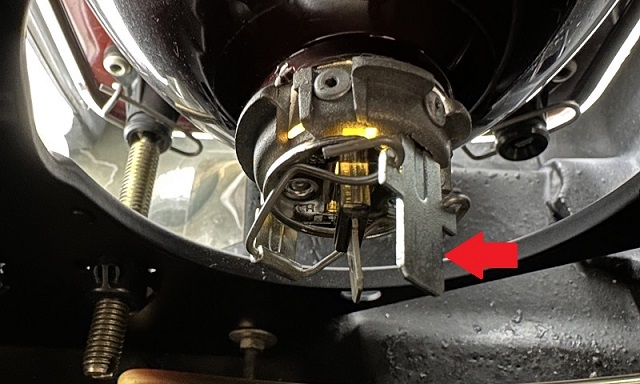

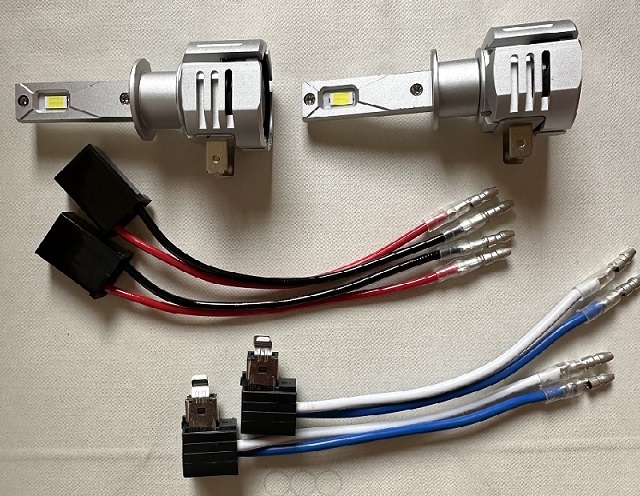

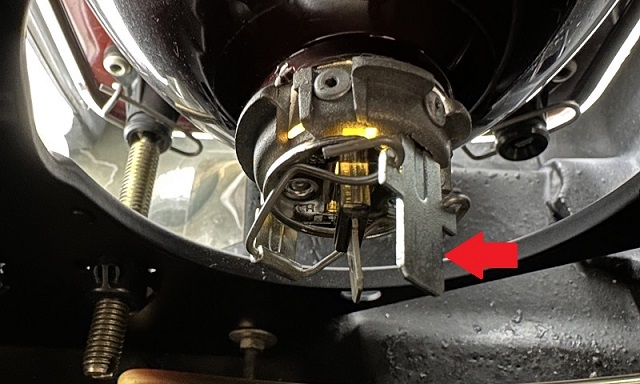

H1タイプとH4タイプのLEDランプを購入。

H1タイプはアース端子がじゃまになってそのままでは付かないので、アース端子を7~8mmぐらい切り取ります。

LEDランプの端子がH7と同じだったので、H7用コネクタと、元に戻せるようにH1コネクタも購入。

H4タイプは特に問題なく取付できました。ただ助手席側はランプ後方に余裕がないので、後方が長いタイプは取り付けられないです。

ヘッドライトをLEDに

H1タイプとH4タイプのLEDランプを購入。

H1タイプはアース端子がじゃまになってそのままでは付かないので、アース端子を7~8mmぐらい切り取ります。

LEDランプの端子がH7と同じだったので、H7用コネクタと、元に戻せるようにH1コネクタも購入。

H4タイプは特に問題なく取付できました。ただ助手席側はランプ後方に余裕がないので、後方が長いタイプは取り付けられないです。

アルピーヌV6ターボについて

| 型式 | エンジン | 製造番号 | 生産台数 | ||

| V6 GT | D500 05 | Z6W 700 Z6W 702 |

K000001~ 1986年途中から K005000~ |

1509 | 1986年に製造番号として、 K005000以降を使用するようになった |

| V6ターボ | D501 05 | Z7U 730 | K000001~ | 4082 | 生産台数が4000台を超えたため、 K005000以降も使用され、V6 GTと 製造番号が重複していると思われます |

| V6ターボ 触媒付 | D502 05 | Z7U 734 | ↑ | 488 | |

| V6ターボ Mille Miles | D501 05 | Z7U 730 | ↑ | 100 | |

| V6ターボ Le Mans | D502 05A | Z7U 734 | K005400~ | 325 | |

| GTA USA | D50A | Z7U 732 | 21 | 米国プロモーション用 AMCをクライスラーに売却したことにより、 販売計画はキャンセルされました。 |

|

| V6ターボ Europa Cup | 69 | レース用 |

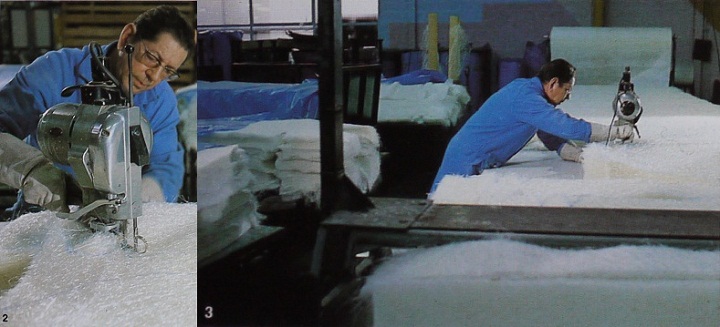

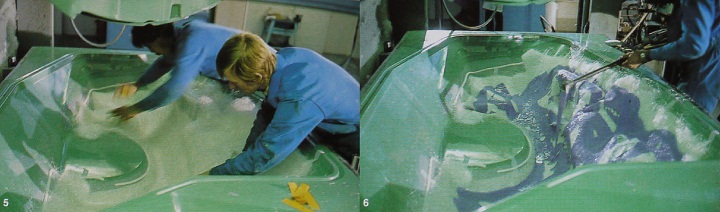

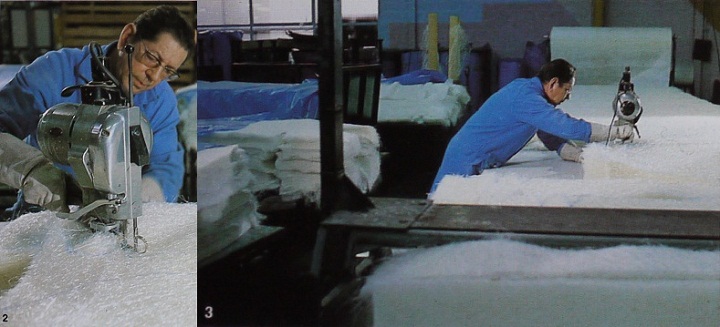

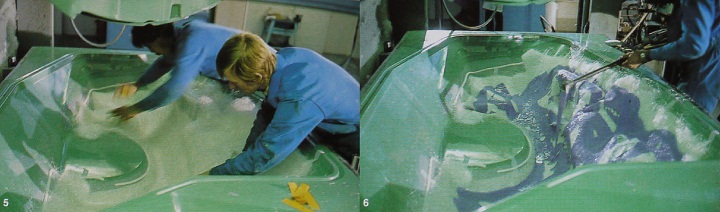

ボディはFRP製で、資料によるとプラスチック類240kgのうち、ポリエステル125kg(ボディ全体とフロントフード、ドア)、ポリウレタン25kg(バンパーとフロントフェンダー)、SMC 22kg(ルーフと床)、残りはエンジンフード(金属をはさんだFRP)と燃料タンク、内装などのプラスチックとなっていますので、ポリエステルとSMCの合計147kgとエンジンフードがFRPです。

SMCを除くFRPの樹脂は、バイエルとアルピーヌが共同開発した、硬化時間の短い Leguval という不飽和ポリエステルを使っていて、骨材は一般的なガラスクロスやマットと言ったものではなく、一見すると布団綿のような感じのもの(グラスウール原綿?)が使われています。(成型時に圧縮されるので適度な繊維の密度になるのでしょう)

FRP製造時にはエポキシ樹脂型を使って圧縮成形、不要部分はウォータージェット切断ロボットでカットするなど、精度の高い部品が作られていました。

ついでですが、A610ではバンパーがR-RIM成型に、フロントフェンダーが熱可塑性ポリエステルエラストマーになるなど、素材の種類が増えて素材好きにはうらやましいものになります。

ボディはFRP製で、資料によるとプラスチック類240kgのうち、ポリエステル125kg(ボディ全体とフロントフード、ドア)、ポリウレタン25kg(バンパーとフロントフェンダー)、SMC 22kg(ルーフと床)、残りはエンジンフード(金属をはさんだFRP)と燃料タンク、内装などのプラスチックとなっていますので、ポリエステルとSMCの合計147kgとエンジンフードがFRPです。 SMCを除くFRPの樹脂は、バイエルとアルピーヌが共同開発した、硬化時間の短い Leguval という不飽和ポリエステルを使っていて、骨材は一般的なガラスクロスやマットと言ったものではなく、一見すると布団綿のような感じのもの(グラスウール原綿?)が使われています。(成型時に圧縮されるので適度な繊維の密度になるのでしょう) FRP製造時にはエポキシ樹脂型を使って圧縮成形、不要部分はウォータージェット切断ロボットでカットするなど、精度の高い部品が作られていました。

ついでですが、A610ではバンパーがR-RIM成型に、フロントフェンダーが熱可塑性ポリエステルエラストマーになるなど、素材の種類が増えて素材好きにはうらやましいものになります。